TK from 凛として時雨 / amazarashi

両者共に気迫の熱演を見せてくれた夜

一般に、赤い炎より青い炎のほうが温度は高いという。amazarashi、TK from 凛として時雨、そしてDJにGOTH-TRADという3組を迎えて行われたリキッドルームの名物対バン・イヴェント『UNDER THE INFLUENCE』。今回はどのアクトも共通して、最初から最後までステージから目をそらせず、微動だにしないオーディエンスの姿が目立っていたのが印象的だった。超満員の会場からは終始、内側で燃える青い炎を真摯に見つめるような、そんな静かな熱気が充満していた。

まずはサウンドによって揺さぶるというよりは徐々に痺れさせるようなGOTH-TRADの低音グルーヴがフロアをどっぷりと浸食し、気持ち良い緊張感を含みつつイヴェント・スタート。

先攻は対バン形式のイヴェント出演は今回が初めてというamazarashi。彼らは透ける素材で出来た幕でステージとフロアを薄く隔て、その幕をスクリーンとして映像を流しながらの特徴的なアクトだ。ほぼ横1列に並んだバンドメンバーがサポートを含む5人編成なのは確認出来るが、中央にてハットを深くかぶる秋田ひろむ(Vo&Gt)が識別出来るのはシルエット程度で、その表情までは伺えない。スクリーンに映し出されるのは曲にリンクしたアニメーションを中心に実写映像や歌詞などであり、それが演奏をするメンバーの影と実際のサウンドと溶け合って、壮大な迫力で視覚と聴覚を刺激していく。

緩急をつけ、ストーリー性を持ってドラマチックに展開していく楽曲を、鋭いリリックと共に秋田がエモーショナルに歌い上げる。拭いきれない孤独や生き難さを吐露する歌詞の独特な言葉選び、世界観、どこか懐かしくも感じる美しいメロディーは全て、不特定多数の『誰か』のためではなく、恐らく秋田自身のために鳴らされたものだ。そしてそれは結果的に、過去をただ否定する訳でもなく、薄っぺらな未来に期待をする訳でもなく、雨曝しのまま『今』を生きる私たちの胸を打つのだろう。

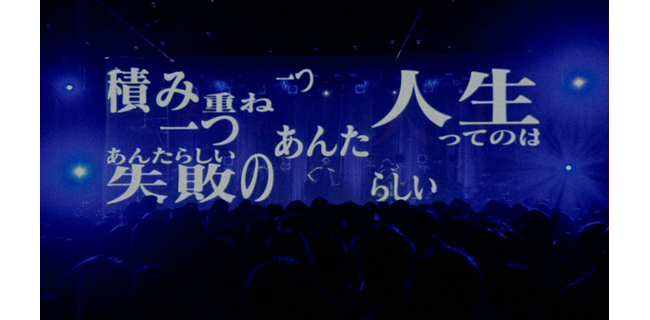

時折、オーディエンスはその歌をサウンドとして聴くのと同時に、スクリーンを通じて目に飛び込んでくる歌詞を、自ら『読む』という行為を経験する。それは他のロックバンドのライヴでよく行われるシンガロングとは似て非なるものだ。“みんなの歌”ではなく、とても個人的な“うた”として、より深い部分での共鳴を産む瞬間である。

ラストには「わいとピアノの豊川で、駅前の路上でライヴをやってた時から思ってたことがあるんですけど・・・。たぶんわいはずっと、自分が言われたい言葉を探してたんじゃないかって・・。そんな曲です」という秋田の紹介の後に、“あんたへ”という新曲が披露された。『そうだろう/今辛いのは/戦ってるから/逃げないから』という意外にも真っ直ぐな救いの歌を力強く高らかに鳴らし、会場中をカタルシスで包み込んで彼らはステージを後にした。

後攻となったTK from 凛として時雨。まず1人でエレキギターを携えて登場したTKはゆっくりとコードを鳴らし、独特のウィスパー・ヴォイスで歌い始める。弾き語り・・しかも新曲だ! 息を止めるかのようにじっと見守るフロアに、危うい悲鳴のような脆くも鋭い叫び声が静寂を切り裂くように繰り出される。amazarashiとはまた色の違う、ひりひりとした狂気が会場を染め上げていく。

「TKです、よろしくお願いします」という短い挨拶のあと、バンドがオン・ステージ。サポートにBOBO(Dr)、山口寛雄(Ba)、大古晴菜(Piano)、佐藤帆乃佳(Violin)を迎えての5人編成となり、TKがアコギに持ち替えて披露された“flower”からは、BOBOの強固な硬質ビートが軸となった攻めのリズム隊と、TKの超絶テクニックを伴ったギター・プレイ、そしてピアノとヴァイオリンの妖美なアンサンブルがスリリングに、時に幾何学的に絡み合いせめぎ合う、どこまでも振り切ったような怒濤のプレイで観る者を魅了しまくっていった。

破格のスリー・ピース・バンドである凛として時雨を意識的に遠ざけるような、ヴァイオリンやピアノといった多彩な楽器陣を取り入れた編成には驚いたひとが多いのではないかと思う。それは演奏面においてもよりカオティックに音楽的な広がりを獲得していたのはもちろん、TK個人の内面に潜む狂気をも、より浮き彫りにする一面があるように感じた。観る者を圧倒するだけではなく、自己の内面に潜った最果てに見えるような、深淵なサウンドスケープを鮮明に描き出す音像。囁きと叫びが相まったハイトーン・ヴォイスはライヴでは鮮明な歌詞までは聴き取れないが、研ぎすまさたサウンドと、時折掬い取れる言葉が鋭い矢となって聴き手の心の奥の奥を貫いていく。

「はじめまして、TKと言います。新曲をやります」という短いMCの後に披露されたのは、音源では未発表の新曲“Fantastic Magic”。そして静と動が波のように何度も寄せては返す本編ラストの“film A moment”へと繋ぐ。

アンコールでは更なる新曲と、なんと凛として時雨のなんと凛として時雨の“シャンディ”のセルフカバーとなる”Shandy”を披露! 細かく刻むピアノと鳴き叫ぶようなヴァイオリンが奥行きと深み、増幅した激しさと轟音を纏ったバンドサウンドに全身が震える。やがて迎えた切なくノイジーな残響を残したフィニッシュは、ロックバンドの枠を超えた圧巻の美しさを讃えたものであった。

両者共に気迫の熱演を見せてくれたこの夜は、鮮烈な音楽体験として目撃者の胸に刻まれたことと思う。心底から震える、素晴らしい一夜だった。